LES FETES SAISONNIERES

Yule - la fête du solstice d’hiver

Yule est la fête du solstice d’hiver. Dans les anciennes langues germaniques, ce mot signifie simplement « solstice », et dans plusieurs langues scandinaves modernes Yule ou Yuletide (« saison de Yule ») signifie désormais « Noël ».

La date du solstice est le 21 décembre, et la fête chrétienne de Noël n’a donc été décalée que de quelques jours. De toutes les anciennes fêtes nordiques et celtiques, Yule est celle dont les traditions ont été le plus largement conservées dans toute l’Europe.

En latin, lors du solstice d’hiver on utilise la très belle expression de « Sol Invictus », le soleil invaincu.

Après Samhain/Samonios qui marquait le début de la saison sombre, Yule célèbre le tout début du retour de la lumière après la plus longue nuit de l’année, symbolisant le cycle de renaissance et d’espoir.

Dans les régions celtiques, le solstice d’hiver était le moment où les druides cueillaient le gui, et on faisait des sacrifices pour le retour du soleil. C’est également le moment de la passation de pouvoir entre le roi Houx, qui règne du solstice d’été au solstice d’hiver, et le roi Chêne, qui gouverne l’autre moitié de l’année.

Le nom gaulois de la fête du solstice était Noi Hel, qui signifie « nouveau soleil », et qui est à l’origine du nom de Noël.

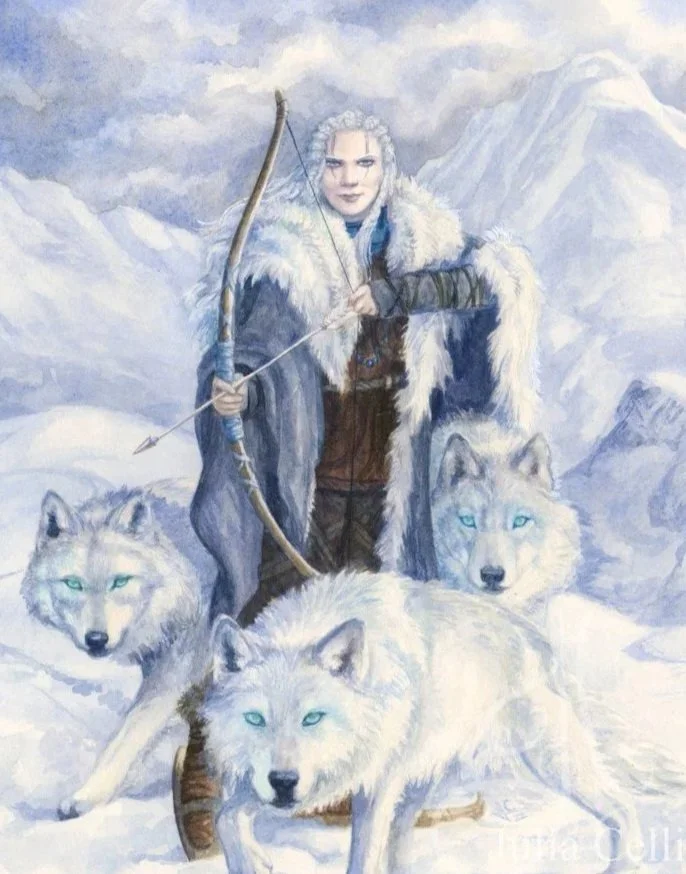

En Ecosse, on célébrait Beira, reine de l’hiver et porteuse de tempêtes. C’est une divinité fondatrice, qui sculpte le paysage et détermine la longueur des hivers. Elle est aussi appelée Cailleach (« celle qui est voilée »), elle a l’apparence d’une femme, parfois jeune et parfois vieille, accompagnée d’un loup. Elle n’est pas seulement la déesse de l’hiver, car elle est considérée comme la « mère de tous les dieux et déesses ». Beira n’est ni bonne ni mauvaise, en tant que maîtresse des tempêtes, de la neige et du froid, elle a un aspect destructeur, mais elle est également la protectrice de la nature et des animaux pendant l’hiver.

Dans la mythologie scandinave, la déesse de l’hiver, descendante des géants du givre, se nomme Skadi. C’est une chasseresse farouche, d’une grande beauté, qui arpente les étendues glacées sur ses skis, un arc à la main. L’arc et les skis sont faits de bois d’if, qui symbolise entre autres l’immortalité, et donc la persistance de la vie pendant l’hiver. Skadi signifie “dommage” ou “ombre”, et certains considèrent que ce nom pourrait être à l’origine de “Scandinavie” .

Elle a été mariée à Njörd, l’un des dieux de la mer, mais n’a pas supporté d’être éloignée du froid et des montagnes, dans lesquelles elle a fini par revenir.

Comme Beira, elle évoque à la fois la destruction et la protection, à l’image de la neige et du gel. Son aide était souvent invoquée pour traverser les épreuves de l’hiver.

Les festivités de Yule durent en réalité douze nuits, du 21 décembre jusqu’au 1er janvier. Cette période, pendant laquelle on allume une bougie chaque soir, permet de faire une sorte de récapitulatif ou de nettoyage de l’année écoulée et de préparer la suivante.

Je décrirai plus loin les détails de ce rituel peu connu, mais beaucoup d’autres éléments de cette célébration nous sont très familiers, bien que nous ignorions souvent leur sens originel …

LES RITUELS DE YULE

La bûche de Yule (Yule log)

Au début des douze jours de Yule, les maisons et les halles étaient nettoyées de fond en comble, les cendres des foyers soigneusement balayées, puis les hommes allaient chercher dans la forêt une très grosse bûche de chêne, qui était ensuite gravée de runes, décorée de houx, de gui et de rubans, parfois également enduite de miel et de boissons alcoolisées, puis allumée dans la cheminée. Elle devait idéalement être allumée avec un morceau de la bûche de l’année précédente et se consumer jusqu’à la fin des festivités. Sa combustion symbolisait la renaissance du soleil et une promesse de vie pour l’année à venir. Les cendres de cette bûche étaient souvent conservées comme un talisman protecteur.

De nos jours, la bûche est plutôt pâtissière, mais on peut également décorer la table avec une bûche de bois décorée de branches de sapin, de houx et autres végétaux d’hiver, dans laquelle on aura creusé quelques trous pour y placer des bougies. On peut choisir différentes essences en fonction de leur symbolisme : le bouleau pour la renaissance, le chêne pour la force et la guérison, le sapin pour l’abondance.

Le Yulebock

Le Yulebock, ou bouc de Yule est un autre symbole très ancien lié au dieu Thor. Dans la mythologie germano-scandinave, Thor, dieu du tonnerre, traverse le ciel dans un chariot tiré par deux boucs.

Lors d’un banquet, ces deux animaux mythiques répondant aux noms de Tanngnjost « qui fait grincer des dents » et Tanngrisner « qui montre les dents », auraient été mangés, recrachés puis ressuscités par Thor, qui les attela ensuite à son char. Cette renaissance est la raison pour laquelle ils sont célébrés lors du solstice d’hiver.

Dans le nord de l’Europe on fabrique de petits boucs en paille ou en bois, ornés de rubans, qui servent d’ornements sur le sapin de Noël. Dans certaines régions de Scandinavie, c’est un immense bouc de paille qui est érigé en pleine nature et enflammé pendant la nuit de Noël.

Le festin de Yule

Toutes les fêtes saisonnières sont l’occasion d’organiser des banquets, celui-ci se déroulait bien sûr à l’intérieur, et on y servait quantité de plats de saison, gibier, pain de seigle, légumes d’hiver, fruits séchés, hydromel et glögg, une variété de vin chaud épicé encore très apprécié en Scandinavie. Ces repas étaient très riches en viande, car, à partir de Samhain une partie du bétail était abattue pour le pas avoir à être nourrie pendant l’hiver.

Le sapin

Selon une légende suédoise, à une lointaine époque le soleil avait prévenu la forêt qu’il s’absentait pour un temps, mais reviendrait vite. Quand le gel et le froid firent leur apparition, les arbres furent si désespérés qu’ils perdirent toutes leurs feuilles. Seuls le sapin et le houx, qui avaient poussé au sommet d’une colline, voyaient encore quelques rais de lumière et ne perdirent pas espoir. En remerciement de leur confiance, le soleil leur accorda le droit de garder leur feuillage vert pendant tout l’hiver.

Le sapin est donc le symbole de la persistance de la vie, même au plus fort de la saison sombre. A l’origine, on choisissait un sapin dans la forêt et on le couvrait d’ornements brillants et de bougies pour célébrer le prochain retour de la lumière. L’étoile de paille qui était traditionnellement placée au sommet de l’arbre représentait l’étoile du nord.

Dans l’Ogham celtique, ce qu’on appelle communément l’alphabet des arbres, le sapin correspond à la lettre Ailim, qui symbolise la puissance, la stabilité, le renouveau, l’espoir et la lumière.

Son huile essentielle a un effet purifiant, notamment pour les voies respiratoires, ce qui explique sa grande utilité pendant l’hiver.

Le Houx

Le houx est, comme le sapin, un symbole de la persistance de la vie pendant l’hiver. Ses feuilles dures et piquantes en font aussi une plante protectrice contre les esprits maléfiques, et ses baies rouges expriment la vitalité.

C’est l’attribut du Roi de la saison sombre, qui cède sa place au Roi du Chêne au moment du solstice.

Le gui

Le gui était la plante sacrée des druides, cueillie au moment du solstice d’hiver. Les feuilles vertes symbolisaient la fertilité de la déesse-Mère et les baies blanches et laiteuses la semence du dieu de la forêt, ou du Roi-Chêne. Les druides récoltaient le gui à l’aide de faucilles d’or, et les bouquets coupés étaient recueillis dans des draps blancs par des jeunes filles. Les branches de gui ne devaient en effet pas toucher le sol, car sinon leur énergie sacrée se reverserait dans la terre. Les bouquets de gui étaient ensuite placés au-dessus des portes en guise de protection ou au-dessus de la tête de lit pour assurer la fertilité des couples.

La couronne

La couronne faite de branches de sapin, de houx et de gui a la même signification que le sapin, elle peut être suspendue à la porte d’entrée de la maison, ou posée à plat sur un meuble. Dans ce cas on la garnit de quatre bougies rouges, qui vont symboliser les quatre saisons, et qu’on allumera une à une pendant les quatre semaines précédant Yule.

Les chaussettes suspendues à la cheminée

La tradition nordique propose deux versions de l’origine des chaussettes suspendues au manteau de la cheminée pour être remplies de petits cadeaux par un personnage barbu descendu du ciel. Dans la première, c’est le dieu Heimdall, le gardien de l’arc-en-ciel, dont la demeure se trouve dans le Grand Nord, qui parcourt le ciel accompagné par des Elfes et qui dépose ces cadeaux. Dans une autre version, il s’agit d’Odin lui-même, qui, sous les traits de Jòlner (Odin peut prendre beaucoup d’apparences, et se manifester sous différents noms), chevauche dans la nuit sur Sleipnir, son célèbre coursier à huit pattes, et dépose les cadeaux.

Les “chaussettes de Noël” sont aussi associées à une légende islandaise beaucoup moins festive : il s’agit de Jòlakötturinn, le Chat de Yule, un chat géant qui rôde dans les campagnes pendant la nuit de Yule. Il regarde par les fenêtres des maisons pour voir quels enfants n’ont pas reçu assez de vêtements neufs, en particulier des bas, ce qui signifie qu’ils n’ont pas été assez sages ni travailleurs. Les trublions sont alors sévèrement punis, car le Jòlakötturinn entre dans la maison et les dévore, Joyeux Yule !

LES DOUZE JOURS DE YULE

Les Douze jours correspondent au décalage entre le calendrier solaire, basé sur 365,25 jours, et le calendrier lunaire qui en compte 354. Ce hiatus crée une période « hors du temps », qui n’appartient plus à l’année écoulée, mais qui ne fait pas encore partie de celle qui vient. Comme toutes les « failles » temporelles des changements de saison, cette période est un moment propice aux interactions mystérieuses entre les mondes.

En effet, comme lors de Samhain, les frontières entre les plans physiques et spirituels s’amenuisent, permettant l’apparition d’entités qui ne se manifestent habituellement pas dans notre réalité : divinités, esprits du peuple des fées ou âmes des défunts. C’est aussi le période de la « Chasse Sauvage », une procession d’esprits traversant les cieux très présente dans la tradition germanique.

Cette période de douze jours est donc une sorte de « parenthèse sacrée » consacrée, comme la saison nous y invite, à la réflexion et à l’introspection. Les thèmes des différentes nuits sont puissants et touchent des aspects de la vie qui étaient fondamentaux pour nos ancêtres, mais dont certains tendent peu à peu à perdre de leur sens.

Il est intéressant d’imaginer une vie structurée selon un tel code … même s’il s’agit d’idéaux vers lesquels on ne peut que tendre.

Réfléchir à ces douze principes ne doit pas être un examen de conscience possiblement suivi d’auto-flagellation, ni une série de bonnes résolutions vouées à l’oubli, mais plutôt la redécouverte d’une éthique et d’une philosophie de vie qui, que nous le voulions ou non, sont comme l’armature de notre inconscient. Ils peuvent être des piliers de soutènement qui, si nous redécouvrons leur présence et leur importance, apportent beaucoup de sérénité, avec la sensation diffuse que nos ancêtres sont toujours là pour nous soutenir et nous guider.

Je trouve très beau de prendre le temps d’allumer une bougie, de créer un espace préservé, de s’y asseoir et de réfléchir à ce que ces différents concepts représentaient pour les peuples anciens, et à la place qu’ils occupent dans notre vie.

PREMIERE NUIT - Veille du solstice 20 décembre

La Nuit des Mères (Mōdraniht)

Cette première nuit est une commémoration des origines, du lien qui nous rattache à la Terre, et du rôle essentiel des mères dans une communauté.

Elle est dédiée à la Grande Déesse, à toutes les mères, jeunes et vieilles, qui sont ses filles, dépositaires de son pouvoir de donner la vie, puis de la nourrir et de la protéger.

Cette nuit s’adresse aussi aux Dises, qui dans la tradition germano-scandinave sont, entre autres, les bienveillantes ancêtres féminines gardiennes du clan. On rendait aussi hommage à Frigg, épouse d’Odin, déesse tisserande, maîtresse du foyer et de la famille, et à Freya, divinité féminine de la fertilité et de l’abondance, magicienne et détentrice du pouvoir féminin.

Frigg tissant les nuages

Freya, déesse de la fertilité et de l’abondance

Comme mentionné précédemment, dans les temps anciens on faisait le ménage dans les maisons et dans la halle du clan à la veille du solstice. On installait aussi un autel sur lequel étaient déposés des objets ayant appartenu aux ancêtres féminines de la famille, ainsi que des fruits et des pelotes de laine.

Pour les femmes, cette nuit peut être l’occasion d’avoir une pensée pour leur lignée maternelle, pour la mère, la grand-mère ou peut-être l’arrière-grand-mère, qu’elles ont connues ou dont elles ont entendu parler, pour l’harmonie ou la dysharmonie de ces relations complexes. Cependant, la lignée maternelle ne s’arrête pas là, et une immense chaîne de mères, qui remonte à la nuit des temps, a fait de chaque femme vivant aujourd’hui ce qu’elle est, physiquement, psychiquement et spirituellement.

Chaque femme porte en elle cet héritage invisible, qu’elle transmet à sa ou ses fille(s), et qui est donc une immense responsabilité, car chaque nouveau maillon apporte son énergie et sa vitalité propre à la chaîne et la modifie en conséquence.

Par ailleurs, la maternité n’est pas qu’une affaire de reproduction biologique, les femmes qui n’ont pas d’enfants donnent aussi naissance de manière différente, sur d’autres plans, grâce à leur créativité, et sont pareillement les gardiennes de la vie. Leur présence dans les lignées ancestrales est tout aussi importante, comme l’a été celle des femmes chamanes, des prêtresses et des guérisseuses qui n’avaient souvent pas d’enfants.

En ce qui concerne les hommes, leurs pensées peuvent bien sûr aller à leur mère, leur grand-mère et leur arrière-grand-mère, et à ce qu’ils ont vécu avec elles, mais s’ils sont pères, le sens de cette nuit portera aussi sur leur relation avec la mère de leurs enfants, sur la manière dont leur paternité s’est construite simultanément à la maternité de leur femme et sur ce que cela a fait naître en eux.

DEUXIEME NUIT - Nuit du solstice 21 décembre

Yule

La deuxième nuit est la nuit sacrée du retour du soleil. C’est le temps de réflexion sur les cycles de la nature et de la vie, en particulier sur le cycle qui a débuté avec notre naissance et qui s’achèvera à notre mort, incluant les cycles plus courts des jours, des saisons et des ans, et inscrit dans ceux, beaucoup plus longs des jours, des années, des révolutions des planètes … En tant que participants au mouvement éternel de ces roues célestes, qu’avons-nous reçu de nos ancêtres et que transmettons-nous à nos descendants ? Quelle conscience avons-nous de ces phases qui amènent infailliblement lumière et obscurité, croissance et décroissance ? La confiance que nous avons dans le retour de la lumière, comme nos ancêtres au moment du solstice d’hiver, s’étend-t-elle au reste de notre vie ? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme selon des lois immuables …Les clés des cycles sont la confiance et la patience… semer et savoir attendre le bon moment pour récolter …

TROISIEME NUIT 22 décembre

Sagesse

Dans les traditions germano-scandinave et celtique, la vie humaine n’était pas gouvernée par des dogmes religieux, et la sagesse reposait davantage sur l’observation et la compréhension des phénomènes naturels et de la nature humaine. Il y a quelque chose de très souple et fluide dans cette vision du monde, avec des dieux aux fonctions multiples, qui échappent habilement à la catégorisation et nous rappellent ainsi qu’ils ne sont que la personnification de forces naturelles et universelles.

Odin, par exemple, le All-Father de la mythologie scandinave (Wotan dans la tradition germanique) est un dieu majeur, mais qui porte de nombreuses casquettes : c’est-à-la fois une divinité guerrière, le maître de l’éloquence, de la poésie, mais aussi de l’intelligence rusée, il est également le dieu-chamane qui, après avoir été suspendu par les pieds pendant neuf jours à l’arbre du monde a obtenu la connaissance des runes, puis a abandonné l’un de ses yeux dans le puits de Mimir pour voir ce qui se cache sous la réalité visible.

Malgré cette connaissance infinie, Odin écoute chaque soir ses deux corbeaux Hugin et Munin (« Pensée » et « Mémoire »), qui lui rapportent ce qu’ils ont vu en parcourant les cieux pendant la journée. Cette image signifie bien que la sagesse consiste à observer, puis à réfléchir en utilisant son expérience, et que ce processus se répète jour après jour, car autour de nous tout change et requiert une adaptation constante.

La sagesse est bien le résultat de l’observation patiente du monde et des humains, elle se développe chez ceux qui écoutent pour écouter et pas uniquement pour préparer leur réponse. Elle provient du calme intérieur qui permet de trouver sa place sans effort dans toutes les situations et d’agir de manière appropriée.

En médecine chinoise, cette disposition, cette sagesse, est appelée « guidance des souffles par les Esprits » :

« Quantité de textes ont parlé de la vie comme d’une randonnée sous la conduite des Esprits. Les souffles à travers le corps sont menés comme il le faut si nous laissons les Esprits mener le train et nous emmener avec eux.(…) En effet, la réalité concrète de la vie (…) sont les souffles animés par les Esprits. Par souffles il faut entendre ici tout ce qui n’est pas Esprits dans un être : son sang et ses liquides, son dynamisme aussi bien que ses essences (…). On parle de conduire sa vie ; on pourrait être plus précis et parler plutôt de la tenue en rênes des souffles qui me constituent par les Esprits que le Ciel m’envoie en abondance et en permanence. Ces Esprits se plaisent à demeurer quand ils se sentent accueillis ».

Claude Larre et Elisabeth Rochat de la Vallée « Les Mouvements du Cœur, Psychologie des Chinois »

QUATRIEME NUIT 23 décembre

Courage

Les Celtes étaient des cultivateurs et des éleveurs, et ils avaient une grande maîtrise du travail des métaux, mais ils étaient également un peuple guerrier et bagarreur, dont Jules César lui-même mentionne la bravoure. Même les enfants savent, par une autre source bien connue, qu’ils n’avaient peur de rien, sauf que le ciel leur tombe sur la tête.

Il est donc probable que la présence du courage parmi les thèmes des douze nuits concernait traditionnellement le courage guerrier, qui faisait d’un homme un personnage respecté et admiré. De nos jours, ce type de bravoure n’est plus très valorisé, même parmi les soldats, car on a cessé depuis longtemps de foncer dans le tas en hurlant et en brandissant une épée ou une hache.

Et pourtant, il y a tellement de formes de courage … Je ne parle pas de celui des sportifs de l’extrême, dont les exploits pourraient avantageusement être remplacés par une psychothérapie, mais du courage dont beaucoup de personnes font preuve au quotidien, en résistant et en défendant leurs convictions, en ne cédant pas à la pression, en assumant pleinement leurs responsabilités, en prenant infatigablement soin d’enfants difficiles ou handicapés, en ne lâchant rien face à leurs adolescents en crise, en restant profondément vivants malgré la maladie, le handicap, le grand âge.

Face au monde qui nous entoure, il faut aussi un certain courage pour ne pas perdre espoir, pour continuer à chercher tous les moyens possibles de défendre les valeurs auxquelles on croit et à ne pas perdre la joie …

Cette soirée est donc celle de la réflexion sur les petits et les grands courages, ceux dont nous avons fait preuve et ceux que nous pouvons observer autour de nous et qui nous réconcilient avec la nature humaine …

CINQUIEME NUIT 24 Décembre

Hospitalité

L’hospitalité est probablement la notion qui a le plus changé depuis l’époque de nos ancêtres celtes. Nous sommes d’une part passés d’un mode de vie collectif, celui du petit village ou de la tribu, à une existence beaucoup plus individualisée et centrée sur la famille nucléaire ou l’individu, et notre habitat lui-même se prête beaucoup plus difficilement à l’accueil de personnes venant de l’extérieur.

Pendant très longtemps les voyageurs devaient compter sur l’hospitalité des habitants dans les régions qu’ils traversaient, car c’était le seul moyen de ne pas dormir dehors. Les premières structures d’accueil pour les voyageurs n’ont en effet fait leur apparition qu’au Moyen-Age, et uniquement dans les agglomérations d’une certaine importance. La générosité des hôtes était cependant récompensée par l’arrivée de nouvelles provenant d’autres villages ou d’autres régions, de sorte que chacun y trouvait son compte.

« A l’époque des Celtes, la loi irlandaise du Brehon rendait l’hospitalité quasi obligatoire, et cela pour de bonnes raisons. Les règles de l’hospitalité encourageaient le commerce et les voyages, et renforçaient les liens entre les tribus. Toute personne, indépendamment de son rang social, était tenue d’accueillir un étranger à toute heure du jour et de la nuit. Les hôtes devaient fournir un lit, de la nourriture et parfois des divertissements sans jamais demander de paiement en retour. Recevoir des hôtes était considéré comme un honneur et un privilège, et la richesse était mesurée à ce qu’une personne donnait plutôt qu’à ce qu’elle recevait. Les seules personnes exemptées de ce devoir étaient les jeunes enfants, les personnes âgées et les malades.

A partir du moment où un voyageur était accueilli dans une maison, il était également protégé de toute violence ou querelle. »

Brighid O’Sullivan

Dans toutes les couches sociales, l’hospitalité obéissait donc à des règles assez précises, tant pour les hôtes que pour les invités : respect des coutumes locales, garanties de protection/non-agression, et dans certaines régions une durée limitée de l’accueil. Un dicton germanique affirmait (affirme encore ?) que « L’invité est comme le poisson, après trois jours il commence à sentir… ».

Il est intéressant de noter que la racine du mot latin hospes (plur. hostes) à l’origine du terme « hôte » -qui possède déjà en soi un double sens- est également celle de hostis, qui signifiait « étranger », puis « ennemi », et se retrouve dans des mots comme « hostile » et « hostilité ». Les anciens peuples étaient peut-être très accueillants, mais pas complètement naïfs : les hôtes autant que les visiteurs pouvaient être une heureuse distraction aussi bien qu’une menace ….

A notre époque, l’hospitalité s’applique généralement au cercle plus réduit des membres de la famille et des amis proches. Elle n’est pas toujours de tout repos, mais ne présente généralement pas de dangers majeurs.

Je pense toutefois que cette notion peut inviter à réfléchir à la notion de « limites », et être étendue, au-delà des personnes, à tout ce que nous laissons entrer chez nous, et en nous : objets, paroles, influences, énergies extérieures … quel accueil faisons-nous à ces « visiteurs » souvent non sollicités, bénéfiques ou toxiques ? Les laissons-nous entrer en leur offrant une place parce qu’ils nous enrichissent ? En autorisons-nous d’autres à mettre le bazar, à s’incruster, à empoisonner notre espace intérieur ? Où plaçons-nous les limites de ce que nous voulons bien recevoir chez nous ?

SIXIEME NUIT 25 décembre

Persévérance

La persévérance est une valeur peu spectaculaire, peu valorisée dans un monde fasciné par la vitesse et où les capacités d’attention et de concentration tendent à se réduire à des temps très courts.

La persévérance est nécessairement associée à deux autres vertus : la concentration, justement, et la patience.

La nature très yang des enfants explique pourquoi ces deux qualités ont souvent besoin d’être peu à peu acquises et construites, car elles impliquent de renoncer parfois à la satisfaction immédiate. Il faut aussi une certaine expérience de vie pour constater que rien de ce qui a de la valeur ne s’acquiert sans effort ni travail.

La beauté parfaite des objets laqués chinois et japonais, qui nécessitent l’application et le séchage d’une douzaine au moins de fines couches de laque, d’incrustations délicates et d’un long polissage en est un exemple. D’une manière générale, toutes les formes authentiques d’artisanat, en Asie comme en Europe, nécessitent une grande persévérance, d’abord lors de l’apprentissage, puis dans la réalisation d’objets de valeur.

De nos jours, la perte du contact avec l’objet concret nécessitant une patiente fabrication, qui était au centre de la vie quotidienne de nos ancêtres, explique en partie l’affaiblissement de cette qualité. Le virtuel ne demande en effet pas beaucoup de persévérance, si ce n’est pour atteindre un être humain au bout d’une hotline ….

Il est aussi intéressant de remarquer qu’en médecine chinoise, la persévérance et l’endurance sont des qualités associées à l’énergie des Reins, et que la saison pendant laquelle cette énergie s’épanouit (si on lui en donne la possibilité) est l’hiver. On dit que les Reins sont le « logis » de l’énergie fondamentale, c’est-à-dire du Yin et du Yang « authentiques », qui sont directement issus du Tao, c’est-à-dire de la source. Les Reins abritent également l’énergie ancestrale et l’Essence qui est le patrimoine subtil transmis par la lignée, et qui façonne la croissance de l’individu. Or les individus dont l’énergie fondamentale et ancestrale est forte ont les « reins solides », et sont capables de mener à bien leurs projets car ils sont endurants et persévérants.

SEPTIEME NUIT 26 décembre

Harmonie

Les Fêtes saisonnières sont en soi une expression de l’harmonie qui existait entre nos ancêtres et la nature.

Je n’ai cependant trouvé que peu de références à la notion d’harmonie sociale dans le monde celtique et germano-scandinave, organisé selon un système proche des castes, et qui est à l’origine du système féodal. Un fait est cependant bien documenté : parmi ces peuples les rois ou les chefs de clan étaient de fait les garants de l’harmonie naturelle qui assurait la prospérité. On considérait que les mauvaises récoltes, les épidémies et autres catastrophes naturelles étaient dues à une « faute » commise par le souverain, qui pouvait alors être destitué ou même sacrifié rituellement pour apaiser les dieux et restaurer l’harmonie.

D’autres cultures ont développé ce concept au point d’en faire un élément essentiel de la vie sociale.

Au Japon (bien sûr..), la notion de Wa 和, qui signifie précisément « harmonie » ou « paix » figure dans le premier principe de la première Constitution du Japon (Jûshichijô Kenpô ) qui date de l’an 604 :

“Le Wa, valeur éminemment respectable, repose sur le principe qui consiste à éviter toute discorde.”

Les Japonais sont extrêmement sensibles à l’« harmonie ambiante », tant sur le plan des relations humaines que de l’environnement naturel ou artistique. La spiritualité liée à cette notion imprègne beaucoup de rituels quotidiens et de traditions raffinées, comme la cérémonie du thé.

Un autre peuple qui a placé l’harmonie au centre absolu de toute la vie collective est la nation Navajo, au sud-ouest des Etats-Unis. Dans la langue navajo, le terme Hozho signifie « bonheur » :

« Voie de l’Harmonie et de la Paix, l’idéal de la Voie Navajo, est ce qui permet d’être en possession de Hohzo. Etre en possession de Hohzo, c’est être calme, avoir le contrôle de toutes ses facultés, être recueilli, si bien que rien d’extérieur ne peut venir vous perturber. Le Navajo peut ainsi former sa propre discipline de vie. Par opposition, la maladie est un déséquilibre qui se produit lorsqu’on perd cette harmonie de pensée. Que ce soit par de simples offrandes quotidiennes de pollen ou de maïs ou par des cérémonies élaborées pouvant durer des jours et des nuits, les Navajos ont toujours cherché à vivre en harmonie avec le Peuple Sacré, dans ce qu’on appelle Hohzo, c’est-à-dire un équilibre et une harmonie, un profond respect pour le monde naturel et spirituel. Klara Kelley, ethno-historienne américaine, fait remarquer que Hohzo est beaucoup plus que le bonheur : l’état psychologique de bonheur chez un individu n'est qu’un sous-produit de Hohzo. En effet Hohzo suggère un état dans lequel l’homme fonctionne en total accord avec la beauté absolue : mais la beauté ici n’a rien d’une convention esthétique, elle résulte de l’harmonie parfaite qui relie tous les éléments du cosmos. »

Marie-Claude Stigler – Persée, Cahiers Charles V

Dans le passé, les tribus navajos ne possédaient aucun système punitif, car pour les criminels, le fait d’avoir rompu l’harmonie, de s’être coupés de cet état collectif de sérénité, était considéré comme une punition suffisante. Dans les cas de maladie, certains chants sont une prière pour le retour à la voie de l’harmonie et de la beauté.

En Europe, le calme de l’hiver permet de ralentir, d’arrondir les angles, d’adoucir notre relation au monde et de trouver le calme profond dont nous avons besoin pour nous régénérer avant le retour du printemps.

HUITIEME NUIT 27 décembre

Honnêteté

L’honnêteté évoque la clarté et la droiture, c’est un état limpide, libre du fouillis des petits arrangements que nous sommes souvent tentés de faire avec nous-mêmes.

Parmi les peuples germano-scandinaves par exemple, cette qualité revêtait une importance probablement bien plus grande que celle que nous lui accordons aujourd’hui, dans la mesure où ces sociétés étaient totalement collectives : les individus n’existaient littéralement que par leur appartenance à une famille ou un clan. Le pire châtiment était d’ailleurs le bannissement, limité à trois mois ou définitif, ce qui dans la plupart des cas équivalait à un arrêt de mort.

Une assemblée d’hommes libres, le thing, permettait entre autres la tenue des procès et l’application des lois, qui se révèlent très complexes et détaillées en ce qui concerne la compensation des différents délits et offenses.

Contrairement à ce qui se produit aujourd’hui, où un individu qui enfreint la loi n’implique en principe que lui-même, tous les délits commis dans les sociétés traditionnelles engageaient le clan entier, qui était alors tenu de réparer le dommage ou de venger l’affront.

Cette notion de responsabilité et d’impact sur la collectivité, même lors d’infractions mineures a quasiment disparu de nos gigantesques sociétés très individualistes. Or même une société individualiste à l’extrême reste une entité globale affectée par les pensées et les actions de ceux qui la constituent, et lorsque les petits manquements à l’honnêteté et à la droiture en viennent à être considérés comme normaux, sans parler des cas graves qui ne sont sanctionnés que si les coupables n’ont pas les moyens d’échapper plus ou moins légalement à la justice, l’organisme social perd sa régulation interne.

L’honnêteté concerne notre relation aux autres dans nos paroles et nos actes, mais elle découle forcément de celle que nous avons avec nous-mêmes … Cette qualité est souvent opposée au cynisme, car les personnes qui manquent d’honnêteté sont souvent habiles et satisfaites d’elles-mêmes, comme le confirme le proverbe japonais Shōjiki wa ahō no imyō, qui signifie « l’honnêteté est un autre nom pour la sottise ». Effectivement, socialement et financièrement, l’honnêteté ne mène généralement pas très loin, mais le fait de posséder un code intérieur et de s’efforcer de le respecter donne un ancrage très différent à l’existence.

NEUVIEME NUIT 28 décembre

Fidélité

Le concept de fidélité n’a quant à lui pas beaucoup changé … on est fidèle (ou pas) à son conjoint, à ses amis, à ses principes et à ses engagements… La fidélité est l’expression d’une forme de cohérence et de cohésion internes fortes.

Le manque de fidélité résulte de l’éparpillement : lorsque notre centre est faible, que le tissage de nos sentiments et de nos pensées est trop lâche, nous nous laissons happer par toutes sortes de sollicitations qui volètent autour de nous et contribuent à nous disperser encore davantage

DIXIEME NUIT 29 décembre

Excellence

L’excellence concerne notre potentiel d’amélioration … nous possédons tous des talents, certains évidents, d’autres plus ou moins cachés … La réflexion de cette nuit concerne tout ce que nous pouvons encore améliorer, peaufiner parmi les choses que nous savons faire, mais également les activités ou compétences que nous aimerions faire ou acquérir, sans nous être encore jetés à l’eau …

La recherche de l’excellence est ce qui nous pousse hors de nos routines, qui nous fait reconsidérer notre manière habituelle de fonctionner et nous demander comment nous pourrions faire encore mieux, ou nous amuser davantage, en créant de nouvelles voies …

Quel que soit notre âge, une partie de nous est toujours en friche, dans laquelle nous pouvons aller piocher pour voir ce qui en sort avec un peu d’attention et de créativité.

Il ne s’agit pas de multiplier les activités et les apprentissages de manière superficielle pour satisfaire un constant besoin de changement, le but est plutôt d’approfondir notre connaissance de nous-mêmes en progressant dans ce que nous savons faire, et en explorant ce que nous ignorons encore avec la confiance et la curiosité que nous avions dans notre enfance.

ONZIEME NUIT 30 décembre

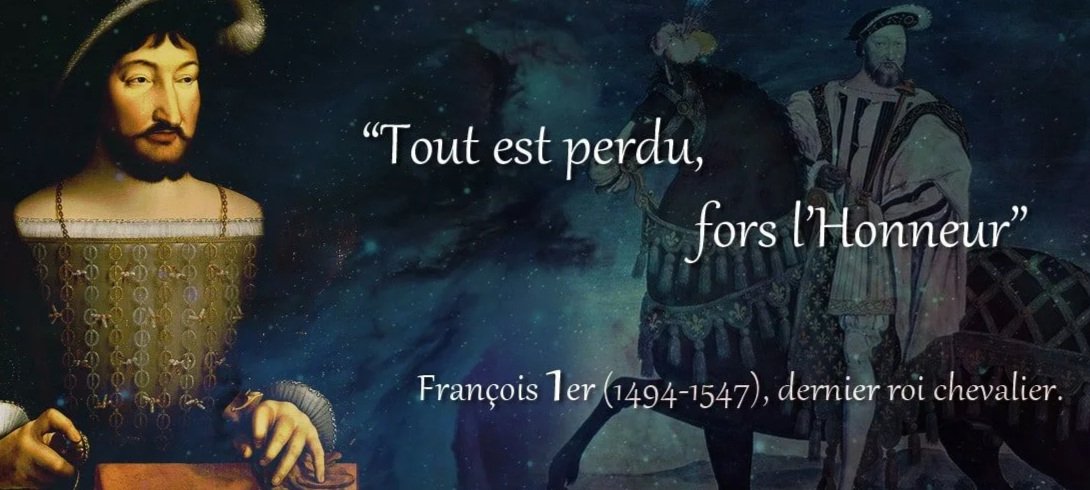

Honneur

L’honneur fait aujourd’hui figure de vertu datée, on pense tout de suite aux nobles chevaliers, ou alors à des échanges de défis entre gros egos masculins, qui se règlent au pistolet dans les brumes de l’aube.

Par ailleurs, l’usage contemporain du terme “honneur” est réservé soit au domaine militaire, avec les médailles d’honneur, soit à des circonstances qui n’ont pas grand chose à voir avec le sens profond de ce concept, comme les demoiselles ou les garçons d’honneur, sans parler du doigt …..

En réalité, l’honneur est en quelque sorte un condensé de toutes les vertus évoquées précédemment, et il n’est pas genré, on parle aussi de femmes d’honneur. Posséder un code d’honneur personnel nous donne une sorte de colonne vertébrale morale : il y a des choses qu’on peut faire, et d’autres non. Dans les situations où nous pouvons être tentés de tergiverser ou de tricher, même un tout petit peu, notre code nous rappelle l’engagement que nous avons pris envers nous-mêmes de respecter certaines règles.

Se comporter de manière honorable peut signifier qu’on ne profite pas d’un avantage ou d’une position de force, ou qu’on est capable de perdre ou d’admettre ses torts avec élégance, mais surtout qu’on reste droit, sans céder à la facilité des petits arrangements avec soi-même.

Les codes de déontologie professionnels ont le même but, qu’il s’agisse de transactions commerciales ou de relations thérapeutiques, ces règles sont censées aider ceux qui y souscrivent à ne pas abuser de leur pouvoir, quel qu’il soit.

L’honneur est le respect de soi et des autres, le contraire du « moi d’abord » … et on n’y arrive pas toujours, parce les nobles chevaliers n’étaient pas légion, finalement, et que leurs choix quotidiens étaient probablement plus simples que les nôtres …

N’empêche, un code qu’on ne parvient pas toujours à respecter vaut toujours mieux que pas de code du tout, parce qu’au moins on a réfléchi, on s’est posé des questions et on a fait des choix, et qu’essayer de respecter à son code d’honneur est déjà en soi un acte très honorable …

DOUZIEME NUIT 31 Décembre

Le serment

La douzième nuit est en quelque sorte celle de la bonne résolution (au singulier). On choisit un objectif, un but spécifique pour l’année à venir, grand ou petit peu importe, et on fait le serment de s’y tenir.

Pour rappel, le serment d'un Celte était sacré, lors la prestation du serment, l’individu précisait les conséquences très fâcheuses d’une rupture de cet engagement:

• Le ciel et toutes les étoiles me tomberont sur la tête.

• La terre s'ouvrira et m'engloutira

• La mer inondera la terre et je me noierai.

Les Romains ont d’ailleurs utilisé ces croyances pour subjuguer les Celtes en rompant tous les pactes qu’ils concluaient avec eux, mais en définitive les Romains n’ont pas très bien fini non plus …

Voilà pour le rituel des Douze Nuits de Yule, que je vous souhaite profondes et douces, dans l’attente confiante du retour de la lumière …

Bonne nuit du solstice et très belle nouvelle année !